موسكو الضعيفة: الوجه الآخر لأسطورة الصعود الروسي

على تخوم مدينة همدان الإيرانية، حيث تقبع قاعدة الشهيد نوجه الجوية، كانت إيران على موعد مع استقبال ضيف غير مُعتاد صبيحة السادس عشر من أغسطس الماضي؛ طائرات عسكرية أجنبية سُمِح لها بالهبوط ثم الانطلاق من إيران، في أول مرة يستخدم فيها جيش أجنبي الأراضي الإيرانية خلال عملياته العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية.

لم تدُم سرية الخبر طويلًا، حيث أعلنت روسيا سريعًا أنها استخدمت القاعدة بالفعل في نقل مجموعة من طائرات توبوليف-22 وسوخوي-34 إلى الأجواء السورية لاستهداف معاقل "الإرهابيين" هناك، بل وأنها حصلت على إذن من حكومة العراق بعبور الطائرات عبر الأجواء العراقية وصولًا لمدينة حلب.

لم يكن جورج كِنان، الدبلوماسي الأمريكي العريق المتوفي عام 2005، ليصدق إن قيل له قبل وفاته بأن الشرق الأوسط سيكون مرتعًا للطيران الروسي بهذا الشكل خلال عقد واحد فقط، وأن الولايات المتحدة لن تجد حليفًا يعينها على الجماعات المسلحة المعادية لها سوى جماعات أخرى مماثلة ولكن محسوبة على القومية الكردية في شمال سوريا، في حين ستتوتّر علاقاتها بحلفائها التقليديين في مصر وتركيا والخليج بينما تفقد هيمنتها على العراق لصالح إيران.

القوات الجوية الروسية (وكالة الأنباء الأوروبية)

كان كِنان أحد رواد سياسة الاحتواء الأمريكية تجاه الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، وضرورة تطوير إستراتيجية لاحتواء الرغبة الروسية في التوسع، لا الاصطدام بها مباشرة، لحماية المناطق الهامة لأمن الولايات المتحدة ومصالحها، وهي رؤية أثرت على صناع القرار الأمريكيين بدرجات مختلفة خلال الحرب الباردة، ويُعزو لها البعض سقوط الاتحاد السوفيتي بالفعل عام 1990.

يبدو غريبًا إذن أن يعود الروس بتلك القوة بعد رُبع قرن، بل وبنجاحات عسكرية ودبلوماسية لم يكن السوفييت أنفسهم ليحلموا بها في أوج قوتهم، في وقت يمرون فيه بأزمة اقتصادية تحت وطأة العقوبات الغربية وهبوط أسعار النفط والغاز، وفي وقت لا يزال فيه التفوق العسكري والتكنولوجي الأمريكي واضحًا وقادرًا على إيقافهم. فهل يشهد العالم صعود قوة الروس من جديد إذن على حساب الأمريكيين في الشرق الأوسط وشرق أوروبا؟

دمشق والدونباس: ملء المساحات الشاغرة

تبدو الإجابة سهلة لأول وهلة، فالوضع في أوكرانيا وجيورجيا وسوريا، والعلاقات الوطيدة مع إيران والعراق، والآن تركيا ومصر، تقول بأن هنالك صعودًا روسيًا واضحًا مقابل تراجع أمريكي سريع خلال إدارة باراك أوباما، لكن نظرة أعمق على ما جري خلال السنوات الخمس الماضية تكشف لنا مشهدًا أكثر تركيبية من الخطاب الرائج إعلاميًا بخصوص "صعود روسيا على حساب أمريكا."

لنلفت الانتباه أولًا إلى أن تقدّم الروس في شرق أوروبا والشرق الأوسط لم يتأتى بإزاحة النفوذ الأمريكي عبر الاصطدام به، كما هي العادة حين تشهد منطقة ما "صعود" قوة جديدة فيها تجلب اصطدامًا صريحًا مع قادة المنظومة القديمة، وهو ما جرى مع الألمان في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، ويجري مع الصين حاليًا في شرق آسيا.

على النقيض، لم يكن تقدُّم الروس انتصارًا في مواجهة، لكنه في الحقيقة كان ممكنًا فقط بسبب رغبة الأمريكيين أنفسهم بالتراجع عن موقعهم السابق بالخليج والمشرق، وكذا شرق أوروبا، لأسباب عديدة، أولها سقوط أهمية النفط الخليجي من حسابات الأمن الأمريكية، وثانيها حاجة الإدارة الأمريكية للانتباه إلى احتواء الصين في شرق آسيا، ونقل جزء من الثقل الأمريكي الدولي من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهادي.

لا تنتمي الولايات المتحدة جغرافيًا لأي من أوروبا أو الشرق الأوسط، ومن ثم كان متوقعًا حين تتضاءل مصالحها فيهما أن تسحب ثقلها منهما -ولو جزئيًا- لتوجيهه لمناطق أكثر أهمية وقربًا لها، أما الروس على الناحية الأخرى فيملكون أسبابًا تاريخية وجغرافية لن تتغير أبدًا للبحث عن دور في هاتين المنطقتين، وهو دور تكشفت مساحاته رويدًا بينما بدأ تضاؤل الاهتمام الأمريكي، بل ويمكن القول بأن موسكو حاولت جس النبض في تحركاتها العسكرية المرة تلو الأخرى للتأكد من عدم رغبة -وليس عدم قدرة- الأمريكيين على ردعها كما كانوا ليفعلوا في التسعينيات.

تقدم الروس ليستعيدوا مواقع عدة لهم في شرق أوروبا، لكنها مواقع كانت شاغرة فعليًا بتحول اهتمام الأمريكيين عنها، وهو ما جرى بالمثل في سوريا.

وكالة الأنباء الأوروبية

كانت أول تجربة روسية عام 2008، حين استحوذ الجيش الروسي على مقاطعتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية من جيورجيا خلال خمسة أيام، وتلاها عام 2014 استحواذه على شبه جزيرة القرم ذات الموقع المركزي في البحر الأسود، ثم الزج بمجموعات مسلحة موالية لروسيا في منطقة "الدونباس" بشرق أوكرانيا، والتي باتت فعليًا جزءًا من نطاق الهيمنة الروسية، وحاجزًا ضد قدرة أوكرانيا على التحرُّك والانضمام لأي تشكيلات سياسية أو عسكرية أوروبية.

تقدم الروس إذن ليستعيدوا مواقع عدة لهم في شرق أوروبا، لكنها مواقع كانت شاغرة فعليًا بتحول اهتمام الأمريكيين عنها، وهو ما جرى بالمثل في سوريا، حين أبدى الروس مرة أخرى الرغبة في التحرك وقلب موازين الحرب السورية، في نفس الوقت الذي أيقنوا فيه بأن واشنطن لا ترغب بالتحرّك وإن امتلكت القدرة نظريًا على إيقافهم. ولكن لماذا قد لا يرغب الأمريكيون بالتحرُّك لوقف روسيا؟

واشنطن: تراجع الخطر الروسي

حاملة الطائرات الروسية الوحيدة كوزنيتشوف (وكالة الأنباء الأوروبية)

قبل خمسة أعوام، نشر أستاذ العلوم السياسية الأمريكي المرموق، جوزيف ناي، كتابًا بعنوان مستقبل القوة، تحدث فيه عن تراجع دور العوامل "الكلاسيكية" في تحديد موازين القوى، والتي ساعدت على خلق العداء الصفري الواضح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وأبرزها مركزية السلاح النووي أثناء الحرب الباردة، والقوة العسكرية بشكل عام، والقدرات الصناعية التقليدية.

في المقابل، تظهر اليوم عوامل أخرى مثل التقدم التكنولوجي وحروب الإنترنت، أو ما أسماه جوزيف ناي "القوة الذكية"، والأهم من كل ذلك، أولًا، صعود الاقتصادات الآسيوية كمنافس رئيسي للقوى الغربية التقليدية باستخدام تلك الأدوات، وثانيًا، قدرة كيانات أخرى كالميليشيات -بل ومجرد الأفراد- على استخدام تلك الأدوات إلى جانب الدول التقليدية، على عكس الحال أثناء الحرب الباردة والتي قلما شهدت بروز جماعات مسلحة بالشكل الذي نراه اليوم.

باستثناء تفوقها الملحوظ في مجال الحروب الإلكترونية، لا تبدو روسيا اليوم قوة ذكية بأي حال، ومن ثم لا تشكل خطرًا على الأمريكيين إلا بترسانتها النووية من ناحية، والتي تشكل رادعًا عسكريًا لاحتلال روسيا فقط ولا يمكن استخدامها في كافة الصراعات المعاصرة، وقدرتها على التغلغل الإلكتروني من ناحية أخرى، وهو الملف الوحيد الأكثر تهديدًا للولايات المتحدة كما كشفت الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

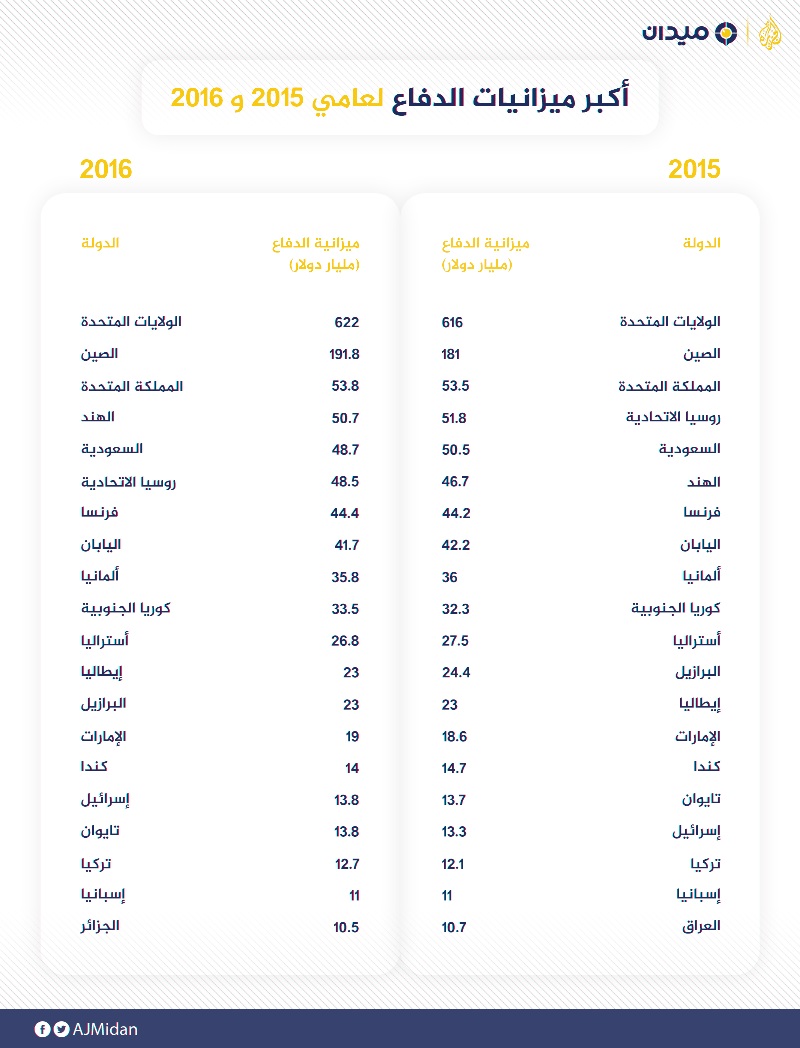

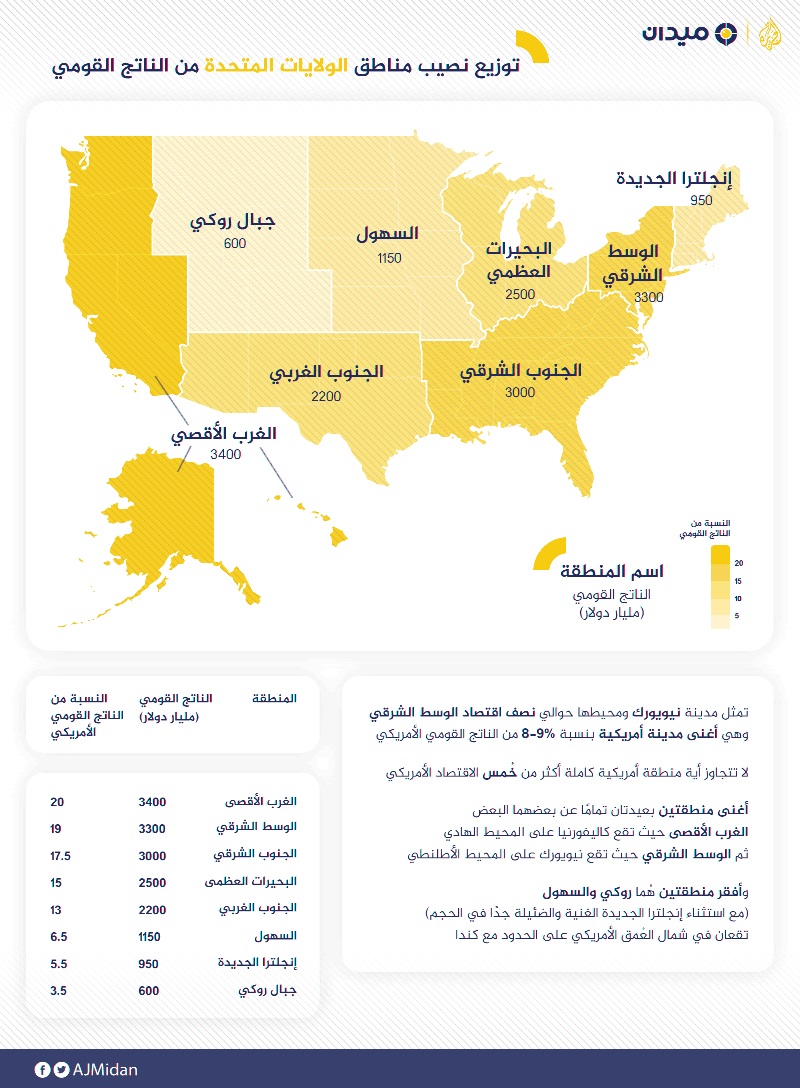

عدا ذلك، ثمة فجوة كبيرة ومتزايدة في الواقع بين القوتين العسكريتين، فمعظم الأسلحة الروسية اليوم تنتمي للحقبة السوفيتية، بما في ذلك حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "كوزنيتسوف،" والتي يقابلها لدى الأمريكيين عشر حاملات موزعة حول العالم، وهو ما يُضاف لعجز الميزانية الروسية عن مواكبة نظيرتها الأمريكية البالغة عشرة أضعافها نتيجة للأزمة الاقتصادية في روسيا، ومن ثم فإن ميزانية عسكرية كتلك الموجودة بالصين -وتفوق ثلث نظيرتها الأمريكية- تبدو أكثر تهديدًا للأمريكيين على المدى البعيد في قدرتها على اللحاق بواشنطن.

تنصب هواجس الولايات المتحدة في القرن الجديد إذن على انتقال الثقل الاقتصادي العالمي لآسيا، والصين على وجه الخصوص، وتشرذم القوى العالمية خارج نطاق الدول التقليدية، في حين تتراجع على الأرض حدة الخطر الروسي، بل وتجعل من الروس أنفسهم حلفاء محتملين لمواجهة هذه الهواجس، والتي تُقلقهم على الأرجح أكثر من الأمريكيين أنفسهم، الأمر الذي تكشفه الحرب في سوريا حيث يجري بالفعل تنسيق مرشح للتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا، بل ولعل السماح لروسيا بلعب ذلك الدور يكون ما تفضّله واشنطن بالفعل على ترك المنطقة للجماعات المسلحة أو لدول مثل إيران.

موسكو: الهشاشة الكامنة

"ليس هناك أي نشاط زراعي على الناحية الروسية. مجرد غابات ليس إلا، وحين تسأل الروس عن سبب عزوفهم عن الزراعة يقولون بأن الجو ليس جيدًا، وأنه يستحيل زراعة أي محصول هنا. بيد أنك تمُر إلى الناحية الصينية لترى الزراعة في كل مكان من حولك رُغم أن ما يفصلهما مائتا متر فقط ولا بد أن يكون الجو مماثلًا،" بتلك الكلمات وصف أحد الصحافيين الإيطاليين ما رآه في مدينة بلاغوفِشتشنسك الحدودية بين روسيا الصين، وهي رواية متكررة من مدن حدودية عديدة تزدهر على الناحية الصينية بينما يقبع النصف الروسي في الظلام.

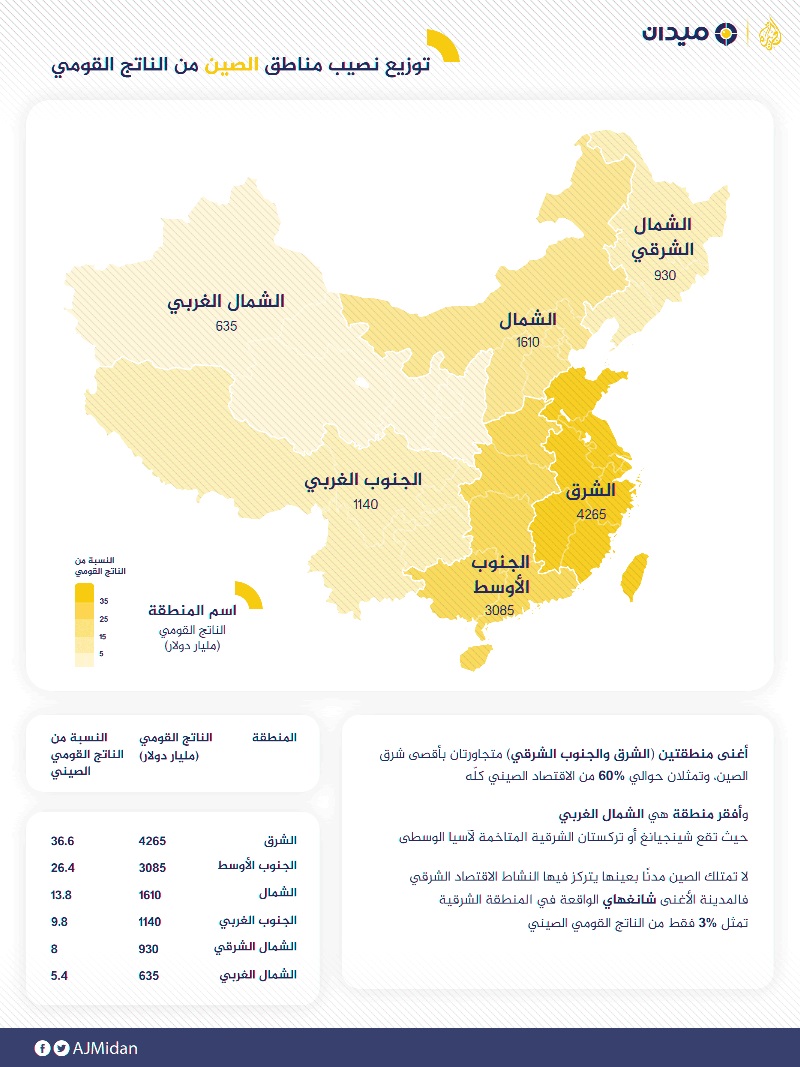

بعيدًا عن مساحات البحرين الأسود والمتوسط الشاغرة، والتي لا يواجه فيها العملاق الروسي سوى قوى عسكرية غير نظامية ومتشرذمة، ودون استنفار ضخم لقواته البرية، تنكشف لنا مكامن الهشاشة الروسية إذا ما نظرنا للمساحات الشاسعة التي هيمنت عليها روسيا سابقًا في آسيا وتواجه فيها في الحقيقة الاقتصاد الصيني، والذي بات الشريك التجاري الأول لبلدان آسيا الوسطى كلها عدا كازاخستان.

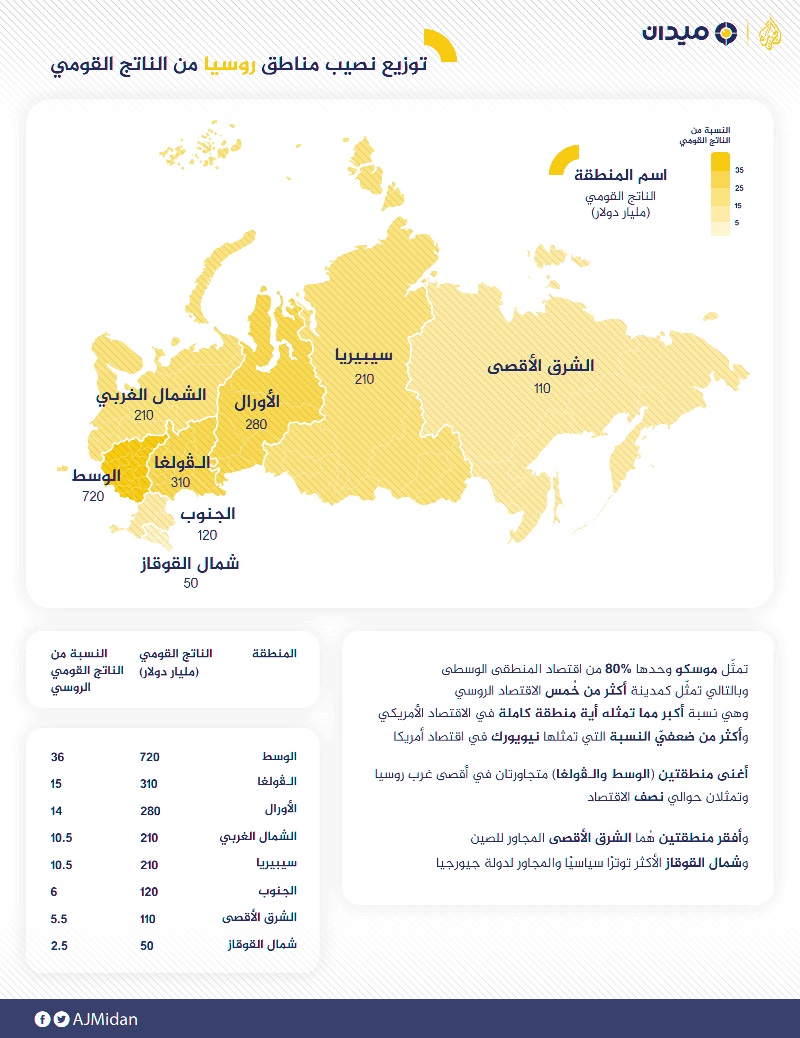

لا تقتصر نقاط الضعف الروسي على التخلف عن منافسة الصين في قلب آسيا، بل وفي حاجتها إلى الاستنفار العسكري المستمر بطول منطقة الشرق الأقصى وسيربيا داخلها (المماثلة في حجمها تقريبًا لحجم الولايات المتحدة أو الصين) نتيجة لقلة النشاط الاقتصادي فيها -كما يكشف لنا الصحافي الإيطالي- والناجم عن تركز تعداد السكان الروسي -أوروبي المنشأ بطبيعة الحال- في أقصى الغرب، في حين يقبع أقصى الشرق بواحدة من أقل الكثافات السكانية بالعالم.

كنتيجة لمساحتها الشاسعة، تشكل الحاجة المستمرة لحمايتها عسكريًا ضغطًا على الاقتصاد الروسي حتى في أفضل حالاته، وهي مسألة تعيقه عن اتخاذ المسار الطبيعي -على غرار الولايات المتحدة والصين- لتنمية بقية القطاعات المدنية والهامة، والتي تنبني عليها في النهاية عوامل "القوة الذكية" المذكورة أنفًا، علاوة على امتلاك تلك المساحة الكبيرة لحدود مفتوحة على أعداء كُثُر في أوروبا وآسيا بشكل يزيد من الحاجة للجاهزية العسكرية المستمرة في بلد ضعيف اقتصاديًا ولا يتجاوز تعداده 150 مليون -وهي واحدة من إشكاليات الكيان الروسي التاريخي، والذين يعود لحملة استيطان وإبادة قام بها الروس في سيبريا وشمالي شرق آسيا- على العكس من الولايات المتحدة التي تمتلك سياسة ديمغرافية ناجحة بضعف التعداد السكاني، وتتمتع بعُزلة جغرافية تحمي شرقها وغربها.

يُضاف لكل ذلك غياب أية تحالفات كبرى لروسيا تستطيع أن تتبادل فيها الأدوار العسكرية مقابل الاستفادة اقتصاديًا وعلميًا، وهي مسألة حتمية لأية قوة "عالمية" في القرن الجديد، على سبيل المثال، يمتلك الأمريكيون في نهاية المطاف تحالفًا اقتصاديًا وثقافيًا مع أوروبا واليابان وكندا وأستراليا بصورة تعزز تبادل الأدوار بينهم، علاوة على انتشارهم بطول العالم كله، في حين تنكفئ روسيا على تحالفاتها مع دول فقيرة وصغيرة في جوارها المباشر مثل بيلاروسيا وأرمنيا وكازاخستان وكوريا الشمالية.

بشكل عام، لا تبدو هنالك أية دروس مستفادة من الحرب الباردة في موسكو باستثناء الرغبة في محاكاة نموذج التغلغل الأمريكي، وهو نموذج يهيمن على صناع القرار في موسكو ممن يحاولون رد تدخلات الغرب في شرق أوروبا الأمس، بدعم اليمين المتطرف المُعادي لوحدة أوروبا اليوم بالمال، والتلاعب عبر الاستخبارات تارة والحروب الإلكترونية تارة أخرى بما أمكن الوصول له في المنظومتين الأوروبية والأمريكية، وهي إستراتيجية لا تبدو أنها كفيلة باستعادة روسيا لأمجادها بينما تعاني من أزمة ديمغرافية واقتصادية أشد من جوارها الأوروبي.

لم يتغيّر الكثير في موسكو على الأرجح منذ عصر السوفييت بعودة معظم عناصر الاستخبارات السوفيتية السابقة للسُلطة، بما في ذلك الرئيس فلاديمير بوتين، وهي عقليات تهيمن عليها محاولة استعادة الهيبة الروسية ومداواة جراح الحرب الباردة، والقيام بتحركات وبث رسائل بهذا المعنى في الجوار الروسي مستوحاة من تحركات الأمريكيين العسكرية والاستخباراتية لإسقاط الاتحاد السوفيتي، دونما النظر لأية أسباب أخرى لنجاح المشروع الأمريكي القرن الماضي.

بيد أنه ثمة فجوة كبيرة بين تلك العقلية وما يتطلبه القرن الجديد دونًا عن غيره، وهي فجوة ستترك روسيا حبيسة "ذهنية إسرائيلية" إن جاز القول منصبة على حماية جغرافيا لا تنتمي لها وديمغرافيا هشة بكل ما في حوزتها من قوة عسكرية ونشاطات استخباراتية، دون النظر في أهمية مواكبة الأمريكيين والصينيين في شتى المجالات المدنية الأخرى، وهي ذهنية لعل الإسرائيليين أنفسهم أقل اتصافًا بها اليوم بالنظر للكثير من معالم القوة الذكية التي حازوها بالفعل على مر العقود.

تتقدم روسيا إذن لملء مساحات إقليمية شاغرة في أوكرانيا وسوريا، وكأنها عملاق جريح يتغنّى باصطياد ذبابة، لكنها على النقيض عاجزة عن المواجهات الكبرى كما فعلت يومًا ما، فهي لا تملك إلا ضجيج التدخل الإلكتروني في الانتخابات الأمريكية، وانتصارات على مجموعات مسلحة ضعيفة ومتشرذمة، في حين تكشف كافة المؤشرات الاقتصادية والعسكرية الثقيلة بأنها في الواقع لا تزال قوة من قوى الأمس على مستوى العالم إن لم يكن تراجعها مرشحًا للاستمرار، أما القرن الجديد فهو إما أمريكي كسابقه، أو صيني، أو ربما كليهما في آن.