زواج المعدن باللحم أنا وأنت والروبوت: نحن!

عمل الإنسان طوال وجوده على هذه الأرض على ترويض الطبيعة دون هوادة، وجاء عديد محاولاته هذه، في النهاية، بنتائج لم يكن يتصوّرها، وبسرعة لم يكن يتصوّرها أيضاً، إذ انتصبت بعض اكتشافاته لغزاً محيراً أمام العين التي تنظر إليها وتراها، وكان بعض هذه الاكتشافات من السرعة إلى درجة لم يستطع معها العقل البشري إلا أن يقف مشدوهاً غير مصدِّق ما يدركه أمامها.

وإذا كان الإنسان يدشّن كل عصر من عصور حياته بثورة ما، كأن يكون اكتشاف النار في زمن ما، أو المحراث في زمن آخر، أو اختراع العجلة أو المنجنيق أو البارود في أزمنة تالية، فإن ذلك لا يجاري السرعة التي تظهر فيها الاختراعات والاكتشافات الجديدة التي تطل علينا الصحف حاملة أنباءها كل صباح.

لقد غدا التّسارع حولنا مجنوناً، إلى حد يبدو الإنسان نفسه، الذي يُحدث هذا التسارع ويزيد من وتيرته، مُسمَّراً مكانه في حالات كثيرة، وفي بقاع أكثر على وجه هذه المعمورة، التي لم تزل (معمورة) حتى الآن!

لكن الشيء الذي لا نستطيع أن ننفيه هو أن هذا الاندفاع يتقدم بلا حدود، بحيث لا تستطيع العين المجردة رصد حركته لفرط جنونها؛ هذا الجنون الذي يطال بهبوبه كل شيء، يعصف بكل شيء، بشكل الحياة وتفتُّحها وماهيتها، وأخلاقية البشر أمام القوة الجديدة، قوة العلم التي تنفرد بصنع شكل الحياة وأفقها المقبل على هذا الكوكب الصغير المسكين، الذي يبدو الآن تحت رحمة، لا الطبيعة وحدها، لفرط ما أفسدها الإنسان وشوّه حواسها، من حواس الشمس إلى حواس الجليد إلى حواس الرياح والأرض والغابات، بل تحت رحمة كائن يلبي نداء غروره ليعيد تشكيل الحياة على هواه، غير عابئ بالقيم.

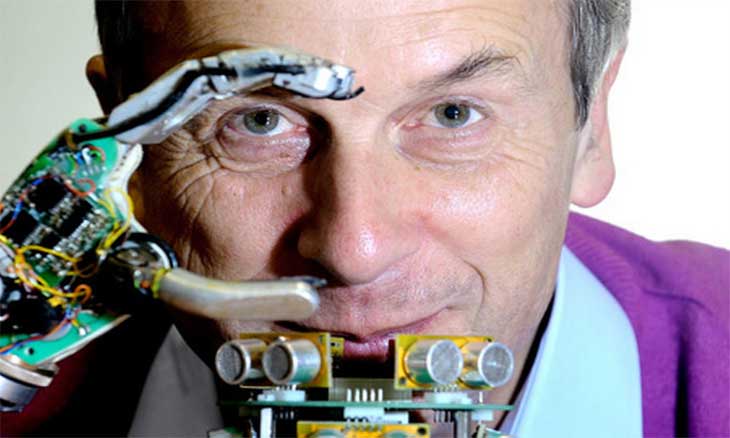

البروفيسور كيفن وورويك، دخل تجربة غير عادية منذ سنوات، إذ لم يعد مكتفياً بكونه إنساناً، فقام بزرع كمبيوتر صغير للغاية في قناة العصب الرئيسي في ذراعه، ويهدف من خلال هذه الخطوة إلى ربط نفسه مباشرة بشبكة الإنترنت، وتطوير حواسّ جديدة، وتوقع أن يتمكّن من تكرار التجربة على زوجته، وعندها، وعلى حدّ قوله، سيخطو النوع البشري خطوة مهمة في اتجاه تطوره في المستقبل البعيد.

ولكيفن -الذي لا نعرف نتائج تجربته- حجة يدافع عنها، تتمثّل في أن الروبوتات والكائنات الآلية بمختلف أنواعها، يجري تطويرها إلى درجة قد يغدو التحكم فيها أمراً مستحيلاً -وهذه واحدة من الرؤى القديمة فنياً وأدبياً وعلمياً- وسنصل إلى ذلك اليوم الذي تصبح فيه هذه الروبوتات تتصرف بمحض (إرادتها) وتحمي نفسها (منّا)، بل يتجاوز ذلك ليقول: إننا قد نصبح حيوانات أليفة لها أو عبيداً، ولذا، فهو لا يرى فرصة لوجود مستقبل للإنسان في واقع كهذا.

نظرية كيفن هذه، تبدو رسالة نبيلة، لو كانت تهدف إلى الحدّ من جموح الجنون التكنولوجي، لكنها ليست كذلك، لأنها تخترع جموحاً أكثر جنوناً، فبدل أن يكون الروبوت خارجك، فالأفضل أن يكون داخلك، كما لو أن الجسد البشري سيكون سجن هذه الكائنات الآلية، وقفص الصدر هو القضبان التي تحول دون تمرّد هذه الآلات عليه!

رؤية كيفن تقول: عندما نتصل جميعاً كبشر بالآلات ونندمج بها، فلن يكون هناك (أنا) بل (نحن) وسنتشارك جميعاً في ذكائنا وإدراكنا، وسيكون هناك نوع من الإدراك المتعدد.

طبعاً، لا تبدو أطروحات كيفن بعيدة عن الخيال حول مدى تحكّم التكنولوجيا بحياتنا المعاصرة، فمئات الخدمات اليوم تقدِّمها مباشرة لنا، شعرنا أم لم نشعر، التكنولوجيا، والتّسارع يزداد ضراوة. وفي زمن لا ضوابط أخلاقية له أو روادع من أي نوع، نبدو كما لو أننا نقف في صف طويل للغاية، كبشر طائعين، مستسلمين في انتظار لحظة إعدام إنسانيتنا. فما فكّر فيه كيفن مبتهجاً ومعتقداً أنه الحلّ، يذكرنا بذلك الدرس القديم الذي تركته طروادة وصية لنا، ونعني حصانها، فالسيد كيفن وورويك تبرع بنفسه بتكرار التجربة حين قرر أن لا ضرورة لوجود أعداء يخترعون حصاناً لطروادة الجسم البشري، لأن صاحب هذا الجسم سيُدْخِلُ الحصانَ وما فيه بنفسه إلى القلعة الأخيرة.

لكننا لا ننسى، كما أشرنا، أن فكرة كيفن عن إدخال التكنولوجيا إلى داخل الجسد، لإعلان زواج المعدن باللحم، ليست جديدة، فقد وجدت وجوهها الخيرة في الطب بشكل حافظ على استمرار الحياة، حين كان العلم يتقدم باقتراح بديل ميكانيكي لعضو بشري تالف، أو يسند قامة لم يعد هيكلها العظمي قادراً على أن يمنحها الوقوف.. إلا أن فكرته، أو مشروعه، يجعلنا نستعيد فيلماً باهراً هو «غزاة الجسد» الذي قدمته السينما ثلاث مرات: حيث كان قُدِّمَ للمرة الأولى عام 1945 من إخراج روبرت وايز، عن قصة لروبرت ستفينسون، كُتبتْ في القرن التاسع عشر، أما النسخة الثانية فقدمها فيليب كوفمان في فيلم أخاذ عام 1978، وقدمها آبيل فيرارا عام 1993. وتدور الحكاية حول كائنات تنتهز فرصة نوم البشر للتسلل إلى أجسامهم واحتلال هذه الأجسام، بحيث يموت سكان هذه الأجسام (الأصليون) ويتصرّف الغزاة كما لو أنهم هم أولئك السكان.

الفيلم رؤية مرعبة، وهجاء غير عادي للغفلة، والاستسلام للنوم، حتى وهو مظهر من مظاهر حياة الإنسان؛ ثمة جملة يهمس بها أحد المطارِدين ممن احتُلت أجسامُهم لزميله، أثناء محاولتهم الإمساك بالرجل الباقي على قيد الصحو في فيلم كوفمان: أتركه لن يظلّ مستيقظاً إلى الأبد، أما في فيلم فيرارا فتبدو الأمور أقل سوداوية، لكنها أكثر ميلاً للحلول السينمائية، حين ينقضّ البطل وصاحبته على معسكرات الجيش التي تمّ احتلالُ ضباطها وجنودها من قبل الكائنات الغريبة، بطائرة عمودية تمزق المعسكر تمزيقاً، وإن كان ثمة إشارة جيدة في فيلم فيرارا فهي تلك التي يؤكد فيها أن الجيش، بما يعنيه من سلطة، سيحتل كل شيء، ولعلها كانت صرخة التحذير الصائبة من القوة المتصاعدة للعسكر في هذا العالم.

الآن بعد كل ما حدث في العالم يمكننا القول إن كوفمان وفيرارا كانا على حق، وقبلهما بكثير ستيفنسون، بالطبع.. ولذلك نستعيد بأسى قول ڤليري العميق: حتى المستقبل.. لم يعد كما كان.