هل ستظل أمريكا القوة العظمى في العالم؟

نحو معالجة اختلال التوازن بين الانفاق العسكري والمتطلبات الاستراتيجية في عالم مضطرب

قد يبدو هذا السؤال مربكا وغريبا للكثيرين ،سواء كانوا أميركيين أو غير أميركيين ،لكن صناع القرار في الولايات المتحدة ومن ورائهم خبراء السياسة ومراكز البحث الاستراتيجية بدؤوا فعليا في عمليات التنقيب عن العوامل التي أدت إلى طرح مثل هذا السؤال ،وتحليل مستقبل القوة الأمريكية من خلال معالجة اختلال التوازن بين متطلباتها الاستراتيجية والموارد المتاحة في عالم أصبح مضطربا إلى درجة التراجع نحو إعادة التفكير في الاستراتيجية المثلى ومن ثم إعادة النظر في السياسة الخارجية الأمريكية وفقا لمعطيات محلية ودولية. وبالتالي كيف يمكن لصناع السياسة فى الولايات المتحدة ضبط الانفاق الدفاعي والاستثمارات لتوفير الموارد وتحسين عملية الانسجام مع المتطلبات الاستراتيجية الملحة؟ بل كيف تحافظ أمريكا على موقعها كقوة عظمى في العالم ،وما هو مستقبل هذه القوة؟

كلمة “تراجع” تخلط في الحقيقة بين بعدين مختلفين: الأول يعني انخفاض مطلق أو انهيار واضمحلال تام ،والثاني يقصد به تخلف نسبي يعيد تسيير المراحل بما يكفل استخدام القوة بشكل أكثر فعالية وذكاء. في عام 2010، خلص استطلاع مركز “بيو” للأبحاث إلى نتيجة أن 61%من الأمريكيين يعتقدون أن الولايات المتحدة في تراجع، و19% فقط يثق في قدرة الحكومة على القيام بما هو صحيح في معظم الوقت. وهذا ما يفسر أن الولايات المتحدة تأسست جزئيا على عدم الثقة في الحكومة ،وصمم دستورها على مقاومة السلطة المركزية. ومع ذلك لا يشعر الأمريكيون أن نظامهم فاسد ولا بد من إسقاطه ،وإذا سألت أحدهم عن أفضل مكان للعيش في العالم يقول:أمريكا طبعا. وإذا سألته عما إذا كان معجبا بنظامه الديموقراطي يقول:نعم.

عجز الأمن القومي الأمريكي

ولكن في النهاية عندما نتحدث عن “معالجة” في الجسم الأمريكي فإننا نفترض وجود “مرض” ،حيث تشير دراسة حديثة لمؤسسة “راند” الأمريكية إلى أن سعي صناع القرار في واشنطن إلى معالجة التوازن بين خفض الانفاق في المجال العسكري والمتطلبات الاستراتيجية يدلل على وجود اختلال أو عجز في الأمن القومي الأمريكي ستسعى الإدارة الحالية والإدارة المقبلة إلى إيجاد حلول مناسبة لسد ثغراته ،وبحث الخيارات الدفاعية المتاحة التي تستجيب في النهاية لمجموعة من التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة حاليا والأخطار التي تهدد أمنها ومصالحها في المستقبل ،ويمكن تلخيص هذه التحديات في ما يلي:

– الاستراتيجية الروسية الجديدة بعد ضم شبه جزيرة القرم والتدخل في أوكرانيا وسوريا

– التهديدات التي يتعرض لها أعضاء حلف شمال الاطلسي في منطقة بحر البلطيق

– تزايد خطر القوة العسكرية للصين وتهديداتها خاصة في شرق آسيا

– سعي إيران لأهدافها التوسعية في منطقة الخليج وخارجها.

– تنامي الحركات الجهادية وخطر تقدم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق

– تأكيد وإثبات الذات الأمريكية كأعظم قوة عالمية

وتشير بعض التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، سوف تكون آسيا قد قطعت أشواطا معتبرة في طريقها إلى استرداد حصتها ومجدها التاريخي مع صعود الصين والهند ،مما ييخلق حالة من عدم الاستقرار وكذلك عدم التوازن المقلق لواشنطن.

وحتى تواجه هذه التحديات الناشئة وغيرها ،تجد الإدارات الأمريكية نفسها مرغمة على أن تُراجع سياساتها وتخلق مكنزمات جديدة لتكييف خفض انفاقها العسكري مع ضروراتها الاستراتيجية حفاظا على مصالحها وعلى قوتها في العالم ،خاصة وأن المعطيات المتوفرة حاليا ،على أكثر من مستوى ،تشير – بما لا يدع مجالا للشك – أن المستوى الحالي للإنفاق الدفاعي لا يلبي المطالب الطموحة للأمن القومي الأمريكي ،وأن القيود المفروضة على هذا القطاع ،بموجب أحكام قانون مراقبة الميزانية ،وفي خضم التهديدات الراهنة ،أحدثت عجزا في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية جعلت السؤال عن مستقبل القوة الأمريكية يصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

تقديرات خاطئة

منذ أن تخطت كارثة تفجيرات 11 سبتمبر ،وانسحابها فيما بعد من العراق وأفغانستان بعد إسقاط نظامي صدام حسين وطالبان ،وجدت الولايات المتحدة نفسها في مواجهة أزمات أمنية خطيرة لم تكن تتوقعها وتحديات في أوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا.

ويعود السبب من وجهة نظر بعض المتتبعين للتطورات السياسة في البيت الأبيض إلى أن برنامج الاستراتيجية والدفاع الأمريكي الذي طرح على إدارة الرئيس أوباما فيما بعد عام 2014 وُضع بناء على فرضيات “مضللة”بأن أوروبا ستكون مستقرة وتعيش في سلام ،وأن الأوضاع في العراق وأفغانستان والشرق الأوسط ستكون هادئة على نطاق واسع ،وبالقدر الذي يجنبها الالتزامات البرية وغيرها من الدواعي الدفاعية ،وهي الظروف التي تسمح لها بالتركيز أكثر على المزيد من الاهتمام بالموارد وكذا توجيه اهتمامها إلى منطقة المحيط الهادئ. وجاء التدخل الروسي في أوكرانيا والفشل العراقي في مواجهة “داعش” ليقلب هذه الافتراضات الهادئة إلى أخطار محدقة.

تفوق روسي على أوروبا وأمريكا

وبناء على هذه المعطيات توقعت الإدارة الأمريكية ان يوافق الكونغرس الأمريكي على ميزانية الدفاع المقترحة للخمس سنوات المقبلة (2015-2019) برصد الأموال المطلوبة ،وهي أكثر مما يسمح به قانون مراقبة الميزانية. واستخدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الفيتو ضد ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2016 التي بلغت 612 مليار دولار، رفضا لاستمرار التقليصات في الميزانية المخصصة للجيش، التي تمنع العديد من الإصلاحات اللازمة لتحديث المؤسسة العسكرية ،وأكد أوباما أن هذه الميزانية تتعارض مع خطة إدارته بما يخص الأمن الوطني.

ومع ذلك فإن مستويات التمويل المستقبلية تبدو غير كافية لمعالجة الطلبات المتزايدة المفروضة على القوات الامريكية بالنظر إلى التحديات التي أتينا على ذكرها فيما سبق. ففي الوقت الذي كانت فيه الإدارة الأمريكية تناقش ميزانية الدفاع كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يهدد أوكرانيا بحشد قوة من 90 ألف جندي تضم قوات مدرعة ومروحيات. والأمر لا ينطبق فقط على أمريكا بل على أوروبا ككل في إطار الحلف الأطلسي الذي لم يضطلع بمسؤولياته كاملة في أزمة أوكرانيا وترك المبادرة لموسكو التي تمكنت من بسط نفوذها في المنطقة ونفذت التزاماتها على اكمل وجه. وعلى العموم فقد بدت أوروبا وأمريكا عاجزتين سويا على مجاراة مخططات الروس ،وتداخلت في ذلك عدة أسباب منها الجغرافية ومنها السياسية والعسكرية.

الصين قادمة إلى آسيا

بالنسبة لشرق آسيا فإن نمو قوة الصين العسكرية أصبح يشكل تهديدا كبيرا على الولايات المتحدة باعتبارها الشريك الأمني الأول والخيار الاستراتيجي لليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والفلبين وتايوان وغيرها من دول المنطقة. الخطاب العسكري الصيني يتحدث منذ فترة وبإسهاب عن كيفية خوض “حرب محلية في ظل ظروف التكنولوجيا العالية” ضد تكنولوجيا عدو متفوق مثل الولايات المتحدة ،وهو الأمر الذي تسعى الإدارة الأمريكية لردعه بكل الطرق ،لأن علماء بكين درسوا بعناية فائقة العمليات العسكرية الأمريكية منذ عملية عاصفة الصحراء في الخليج لتحديد نقاط ضعفها. وخلافا لأوروبا فإن الولايات المتحدة لديها اليوم ما يقرب من325 ألف جندي في المحيط الهادي،تشمل المارينز وأسراب سلاح الجو وسلاح البحرية المقاتلة و12 غواصة هجومية وغواصات صواريخ كروز. المشكلة هي أن هذه القوات معرضة بشكل متزايد للهجوم من قبل القوات الصينية ،وهو الأمر الذي يقود الإدارة الامريكية للبحث عن سبل لتعزيز الردع من أجل استقرار الوضع إما عن طريق إرسال المزيد من القوات إلى المنطقة ،وهذا قد يكون له تأثير عكسي بأن يثير قادة الصين لتوجيه ضربة وقائية كوسيلة لكسب المبادرة في النزاع ،أو أن تسعى واشنطن والقوى المتحالفة معها للاحتفاظ بقدرات ذات مصداقية وقدرات عسكرية متطورة من خلال استثمارات جديدة في المنصات والأسلحة والبنية التحتية ودعم الأنظمة التكنولوجية.

ويتلازم تقدم الصين العسكري مع تفوقها الاقتصادي ،ولأكثر من عقود من الزمن ينظر إلى الصين باعتبارها المنافس الأكثر احتمالا لتحقيق التوازن مع أمريكا أو تجاوزها. حيث توقع جولدمان ساكس أن إجمالي حجم الاقتصاد الصيني سيتجاوز نظيره الامريكي في عام 2027. كما أن عديد التنبؤات تشير بأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني سيبلغ 6% بعد عام 2030، في حين لن يتجاوز المعدل الأميركي 2%.

وقد صدر مؤخرا كتاب لـ”مارتن جاك” بعنوان “عندما تحكم الصين العالم: نهاية العالم الغربي ومولد نظام عالمي جديد” ،يؤكد فيه أننا نعيش حاليا إحدى تلك الفترات التاريخية النادرة التى تتميز بتحول الهيمنة العالمية من قوة عظمى إلى أخرى. وأن الفترة الجديدة تتميز باتجاه صعود الصين وهبوط الولايات المتحدة. لكن هناك من يطعن في صعود القوة الصينية خاصة في آسيا ،في ظل التحالف الأمريكي الياباني وتحسن العلاقات مع الهند ، وهو ما يعني أن الصين لا يمكنها طرد الأميركيين من آسيا بسهولة.

نووي إيران المخيف

أما فيما يتعلق بإيران يبدو موقف وزارة الدفاع الأمريكية اليوم مطالب أكثر من أي وقت لدعم القدرات العسكرية للدول الشريكة الرئيسية في الشرق الأوسط الكبير تحسبا لأية مضاعفات قد تظهر أعراضها في المنطقة تبعا للاتفاق مع ايران حول برنامجها النووي. أحد نتائج هذه الصفقة هو الإنهاء التدريجي لمختلف العقوبات الاقتصادية التي أعاقت الاقتصاد الإيراني لسنوات ،وهذا يثير احتمال بلوغ الجيش الإيراني لمستويات راقية من التقدم في النظم والتكنولوجيات الآتية بالدرجة الأولى من روسيا والصين الغريمين الرئيسيين لواشنطن. وعلى هذا الأساس فإن الإدارة الأمريكية المقبلة ستعمل للحفاظ على وجود عسكري قوي في منطقة الخليج.

الشرق الأوسط.. الإرهاب والنفوذ

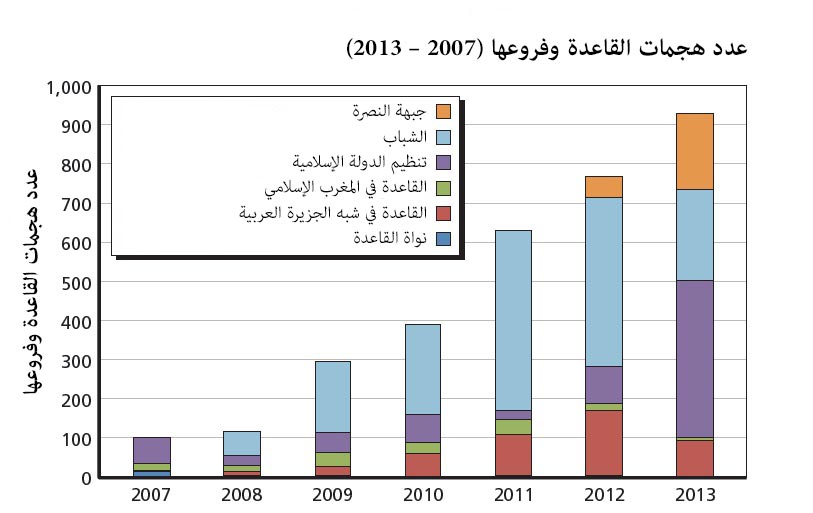

منذ تعرض الولايات المتحدة لهزة 11 سبتمبر عام 2011 ،ومسألة التهديد الإرهابي ضدها وضد مصالحها في الخارج يشكل على نحو متزايد هاجسا أمريكيا يقتضي تعاملا مختلفا وميزانية خاصة. وعلى عكس الفترة التي أعقبت هجمات سبتمبر كان التهديد الإرهابي “موحدا” ومتمثلا في القاعدة بزعامة أسامة بن لادن ،فإن تهديد اليوم تفرق سياسيا وفكريا وجغرافيا من اليمن إلى الصومال إلى شمال أفريقيا خاصة في ليبيا إلى تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وحزب الله الذي يبقى نشطا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ،وكذلك بعض الجماعات السنية المتطرفة المنتشرة في المنطقة .

ويعتبر هذا الوضع مقلقا ومكلفا بالنسبة لواشنطن لأن المعارك الجهادية في بلدان مثل سوريا والعراق قد تستمر لسنوات أخرى ،ومع تزايد أعداد المنتمين لهذه الجماعات يصبح الامر أكثر صعوبة. فمثلا ما بين عامي 1988 و 2013 يبدو حساب عدد الجهاديين أمر صعب جزئيا لأن الجماعات لا توفر تقديرات عامة من أعدادهم ،لكن التقديرات تشير إلى الزيادة الحادة في عدد المقاتلين بعد عام 2010 بسبب القتال في سوريا، أما قياس وتيرة تصاعد العنف فيبدو سهلا بحساب عدد الهجمات للفترة 2007-2013 حيث تشير البيانات إلى تصاعد مخيف لمستويات العنف ،كما أن هذه الفئات تصبح أكثر قوة وأكثر انتشارا مع مرور الوقت ،وبإمكانها أن تضرب في أي مكان في العالم. كل هذا يعني أن الولايات المتحدة، مع حلفائها، سوف تحتاج إلى القيام بحملات مستمرة ضد الجماعات الجهادية في المستقبل إلى أجل غير مسمى، سواء في الخارج والداخل. ولذلك نجد أنه منذ عام 2008 ،نجد أن عدد قوات العمليات الخاصة الأمريكية بما في ذلك الأفراد العسكريين والمدنيين قد تزايد من 54200 إلى ما يقرب من 70 ألف ،وتخطط وزارة الدفاع للحفاظ على هذا المستوى و قد تحتاج أيضا إلى زيادة التمويل للمعدات ولتدريب قوات العمليات الخاصة. وإلى غاية حلول عام 2019 يمكن المحافظة على المستوى الحالي من القدرات العسكرية والأنشطة خاصة ما يتعلق بقوات العمليات الخاصة. لكن صناع القرار في الولايات المتحدة سيواجهون خيارات مؤلمة فيما يتعلق بالقدرات الإجمالية للقوات ذات الأغراض العامة من حيث استعدادها وتحديثها ،وتطرح في هذا السياق مسألة وضع مصداقية الولايات المتحدة ونفوذها على الصعيد الدولي ،وعلاقة ذلك بسلامة أمنها وترسانتها النووية. حتى أن بعض الجهات بدأت تروج لفكرة أن الرئيس أوباما قد يعيد النظر في النية المعلنة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بالكامل قبل تركه منصبه. كما أن التدخل على أرض الواقع في سوريا لا يزال ممكنا ومطروحا لإنهاء الحرب الأهلية رغم تدخل الجيش الروسي.

خيارات بديلة

منذ نهاية الحرب الباردة أحدثت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من التغييرات والمطالب على جيوشها في صورة تخفيضات في مستويات الإنفاق والقوة الشاملة، مع الحفاظ على مجموعة من الالتزامات في أوروبا والشرق الأوسط. وينظر المؤرخون إلى هذه الفترة بأنها واحدة من الفترات التي اتبعت فيها الولايات المتحدة استراتيجية شاملة موسعة وقليلة التكلفة نسبيا. لكن صدمة تفجيرات 11 سبتمبر جلبت نموا كبيرا في مستوى الإنفاق على المهمات الدفاعية وزادت من الالتزامات خارج الحدود أهمها اثنان من الحروب الطويلة والمكلفة في أفغانستان والعراق. وهو الأمر الذي أدى إلى نمو الإنفاق على العسكريين بمعدل سنوي متوسط قدره 3.2 % من عام 2000 إلى 2012. ومن خلال النداءات والدعوات المتكرة إلى ضرورة “بناء الأمة الأمريكية في الداخل” كانت إدارة الرئيس أوباما مرغمة على قطع وعود للشعب الأمريكي لوضع حد للحرب في العراق وخفض مستويات القوات في أفغانستان ومن ثم “الانسحاب”. وقد شكلت هذه الفترة إعادة التفكير – حتى لا نقول إعادة النظر- في الاستراتيجية الأمريكية والحد من التدخلات المباشرة وقد ظهر ذلك في مواجهة القضايا والأزمات التالية:

– انضمام الإدارة الأمريكية إلى الجهود الرامية إلى إسقاط نظام العقيد القذافي في ليبيا من دون وضع قوة لتحقيق ذلك.

– المشاركة في عمليات الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا مع رفض الزج بالقوات البرية في المعركة.

– دعم الانتفاضات الشعبية في البلدان العربية أو ما عرف فيما بعد بـ “الربيع العربي”مع تحاشى أي تورط مباشر في الأزمات التي نشبت في المنطقة.

خيارات لتحجيم ميزانية الدفاع

في الآونة الأخيرة ،بدأت العديد من المؤسسات البحثية المتخصصة المرتبطة بصناع القرار في الإدارة الأمريكية في عملية البحث عن أفضل السياسات لتجاوز في مأزق اختلال التوازن بين الانفاق العسكري والمتطلبات الاستراتيجية ،على مؤسسة “راند” الشهيرة ،التي وضعت خيارات لتحجيم ميزانية الدفاع بما يتناسب مع الوضع العسكرية والاقتصادي للبلد ،حيث قدمت أربعة مستويات بديلة من الإنفاق على الدفاع موضحة أنواع القوات والقدرات التي يمكن للولايات المتحدة الحفاظ عليها وفقا لأحكام قانون الميزانية. ووجدت هذه الخيارات أنه في عام 2024 ،من المتوقع أن تكون قوات البند الأول والثاني (جدول سيناريوهات التمويل ومستوى الميزانية) على قدم المساواة لتشكل حوالي2.3 % من الناتج المحلي في حين تصل 2.7% في البند الرابع. وهذا كله يقع ضمن مخاوف أن تصبح القوات الأمريكية متخلفة القدرات مقارنة بخصومها الصينيين والروس الذين يفترض أنهما سيحققان تقدما في هذا المجال.

ماذا عن مستقبل القوة الأمريكية؟

ضمن هذا الإطار العام لمرحلة إعادة التفكير في الاستراتيجية الأمريكية ،يمكننا أن نتساءل: هل حان الوقت لنتحدث عن مسار جديد لمستقبل القوة الأمريكية؟

صحيح أن القرن الحادي والعشرين بدأ مع توزيع غير متكافئ لموارد الطاقة ،حيث تمثل الولايات المتحدة نحو ربع الناتج الاقتصادي في العالم بـ 5% من نسبة سكانه ،كما أنها مسؤولة عن ما يقرب من نصف النفقات العسكرية العالمية ،وتمتلك أكثر الموارد الثقافية والتعليمية. كل هذا لا يزال صحيحا ،لكن النقاش بدأ يحتد بصورة واضحة حول مستقبل القوة الأميركية. وقد فسر كثير من المراقبين أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 هي بداية تراجع القوة الأميركية ،بل أن “مجلس الاستخبارات الوطني” الأمريكي توقع أنه في عام 2025 ستتضاءل الهيمنة الأمريكية في العالم مع بقائها قوة بارزة.

والحقيقة أن في التاريخ البشري هناك العديد من الأمثلة عن صعود وسقوط الأمم والإمبراطوريات ،فقد بقيت روما مهيمنة لأكثر من ثلاثة قرون وهي في ذروة قوتها ،لكنها انهارت في الأخير وذابت كرجل الثلج ،بعدما استفادت من جيوشها الضخمة ،مثلما استفادت أسبانيا في القرن السادس عشر من سيطرتها على المستعمرات وسبائك الذهب ،وهولندا في القرن السابع من التجارة والتمويل، وفرنسا في القرن الثامن عشر من تعداد سكانها الكبير و جيوشها ،والمملكة المتحدة في القرن التاسع عشر من قوة تفوقها في الثورة الصناعية وبحريتها أيضا.

ويرى جوزيف س. ناي في مقال له بمجلة “فورين أفيرز” بعنوان “مستقبل القوة الأمريكية” أن البعض يعتقدون أن الولايات المتحدة تعاني من “التوسع الإمبراطوري المفرط”، ولكن حتى الآن، فإن الحقائق لا تناسب هذه النظرية ،مشيرا إلى ما أسماه “حموضة السياسة الأمريكية الحالية”،التي ستُفقد واشنطن القدرة على التأثير في الأحداث العالمية بسبب المعارك المحلية على الثقافة، وانهيار مؤسساتها السياسية، والركود الاقتصادي.

تغير مفهوم القوة

وفي العموم فإن علامة هذا القرن هي دون شك الثورة المتنامية والمبهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات و العولمة ،وهي ثورة جعلت أمريكا ترهن نسبة كبيرة من قواتها وتتخلى عن بعض أسلحتها حتى تتجنب بعض المزالق.

ويبدو أن مفتاح النجاح الاقتصادي في عصر المعلومات هو نجاح السياسة التعليمية في تدريب القوى العاملة تعليما جيدا. والظاهر أن الولايات المتحدة تبدو في صحة جيدة من هذه الناحية فهي تنفق على التعليم العالي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ضعف ما تنفقه فرنسا و ألمانيا و اليابان وبريطانيا. وفي 2009 شملت قائمة “التايمز” للتعليم العالي لأحسن الجامعات في العالم (ومقرها لندن) ست جامعات أمريكية من أصل عشرة ،وفي دراسة أعدتها جامعة شنغهاي سنة 2010 وضعت 17 جامعة أمريكية – وليس الصينية – بين أفضل 20 جامعة في العالم ،فضلا عن أن الأميركيين هم الأكثر حصولا على جوائز نوبل ونشر البحوث العلمية المتخصصة في أشهر المجلات وذلك ثلاث مرات أكثر من الصين ومن في أي بلد آخر. ويرى باحثون أن ثقافة الولايات المتحدة القائمة على الانفتاح والابتكار سوف تبقيها مركزا للعالم حتى ولو فقدت جزءا من قوتها أو قوتها كاملة ،وأن إنجازاتها العلمية تعزز توجهها الاقتصادي الصحيح كما تدعم قوتها الناعمة ،وهو المفهوم الذي صاغه جوزيف ناي في كتابه “مُقدرة للقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأميركية” ،وأصبح المصطلح يستخدم حاليا على نطاق واسع في الشؤون الدولية من قبل المحللين والسياسيين.

وبالتالي فإن الحديث عن القوة “كحالة تقليدية” هي مبالغة مضللة ،وفي الغالب قد لا تؤدي إلى نتائج مرضية ،السؤال هو كم يجب على الولايات المتحدة أن تنفق على الدفاع والسياسة الخارجية لتحافظ على استراتيجيتها. البعض يرى أن أمريكا ليس لديها خيار سوى تقليص النفقات في هذه المجالات ،وهذا ليس هو الحال. ومع ذلك هناك احتمال معقول أنها ستبقى الدولة الأقوى في العقود القادمة.

القوة هي القدرة على تحقيق النتائج التي نريدها ،ومشكلة القوة الأميركية في القرن الحادي والعشرين، ليست في التراجع فقط وإنما في إدراكها أن حتى أكبر بلد في العالم لا يمكن أن يحقق النتائج التي يريدها دون مساعدة من الآخرين.

بعض التقديرات تقول أنه من غير المحتمل أن نرى عالم ما بعد أميركا خلال العقود المقبلة، إلا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية “قوة ذكية” تجمع بين مواردها و مستويات إنفاقها ،والتي تؤكد في الأخير التحالفات والشبكات التي تستجيب إلى السياق العالمي الجديد لعصر المعلومات.

معظم – إن لم نقل كل – التنبؤات تشير إلى تفوق للصين والهند واليابان وحتى البرازيل على الولايات المتحدة في العقود المقبلة ،لكن التهديد الأكبر على قوة أمريكا قد لا يأتي من “دولة” وإنما من “جهات فاعلة من غير الدول” ،وإذا كانت الحكمة التقليدية تقول أن الدولة التي لديها أكبر جيش تسود ،ففي عصر المعلومات وانتشار القدرات التكنولوجية الخارقة ،تنهار عقيدة الجيوش الضخمة تماما ،وعلى العالم أن يستعد للحرب المقبلة.. حرب ستكون سينمائية ،ولكن على أرض الواقع.